Rôle et mission de l’université au vingt-et-unième siècle

L’association Pétrusse ASBL a organisé le 7 novembre 2024 un déjeuner-conférence sur le

thème : « Le rôle et la mission de l’université au vingt-et-unième siècle » et avait invité pour

débattre de la question le professeur Philippe Poirier, titulaire de la chaire d’études

parlementaires de l’Université du Luxembourg.

L’association Pétrusse ASBL a organisé le 7 novembre 2024 un déjeuner-conférence sur le thème : « Le rôle et la mission de l’université au vingt-et-unième siècle » et avait invité pour débattre de la question le professeur Philippe Poirier, titulaire de la chaire d’études parlementaires de l’Université du Luxembourg.

Le conférencier a d’abord fait un rappel historique des trois modèles d’universités, à savoir :

- le modèle thomiste – celui de la Sorbonne -, consistant fondamentalement en une réitération de l’école d’Athènes;

- le modèle humboldtien, représentant la synthèse des Lumières et de l’Auflärung et dans lequel tout objet d’étude est légitime pour autant que la méthodologie ne soit pas perturbée, par exemple par des préjugés – ce modèle aura une incidence forte dans le domaine des sciences dures;

- le modèle heideggérien, celui de la post-modernité, inspirant surtout les universités nord-américaines, dont l’objet n’est pas la connaissance au sens strict, c’est le « retour de l’Etre à l’étant ». Ce troisième modèle est loin d’être dominant, mais est surreprésenté aux Etats-Unis et se répand en Europe.

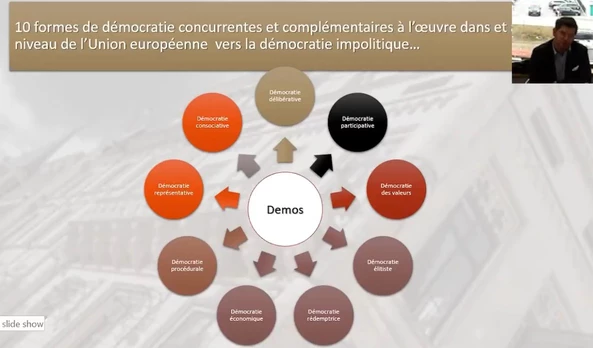

Après cette synthèse historique des trois modèles d’universités, le conférencier a exposé et commenté les cinq enjeux auxquels l’université se trouve aujourd’hui confrontée :

- la connaissance, ou plus précisément la production de connaissances sur des objets en respectant une méthodologie établie – cf. Karl Popper;

2. l’université est désormais un marché mondial, qu’il s’agisse de recruter des chercheurs ou étudiants, ou dans la production d’articles. La conséquence est en une concurrence tant au niveau des professeurs qu’à celui des doctorants et docteurs;

3. l’implantation géographique : l’université est-elle une île, s’isolant ainsi des conflits et se tenant à distance? Pour autant, les universités qui s’imposent se situent dans les centres-villes, interagissant avec la société;

4. les modes de financement de l’enseignement et de la recherche:

- financement public, lequel implique que l’université a un mandat, une mission et une fonction vis-à-vis de l’Etat et de la société;

- financement privé, issu de la philanthropie, des Eglises, de familles fortunées. En Asie (Japon, Taïwan, Corée du sud et Inde), le modèle dominant est celui de l’associatif;

- financement mixte : comme par exemple au Luxembourg où le financement est très majoritairement public, mais en partie d’origine privée (par le biais de fondations) et en partie alimenté par les résultats aux appels d’offres. Ceci a un effet sur la fonction et l’identité du professeur, qui de producteur de connaissance, devient un porteur ou faiseur de projets.

5. Jusqu’à présent, la production de la connaissance était centrée sur l’homme. Il faut désormais compter sur l’apport, immanquable et irréductible, de l’intelligence artificielle. L’université, détentrice du monopole de la production de la connaissance, est aujourd’hui victime de la relativisation résultant de l’émergence de nouvelles technologies. L’utilisation de ce nouvel outillage modifie en profondeur les rapports entre enseignants et étudiants (ou apprenants, selon certains usages), notamment parce qu’elle fait de tous des « experts ».

Outre la confrontation avec la technologie, l’université doit aussi gérer, dans la production de la connaissance, la concurrence exercée par d’autres entités publiques, mais surtout celle de structures privées, par exemple les groupes internationaux de conseil ou les cercles et forums de réflexion et d’analyse, souvent mieux dotés financièrement.

Enfin se pose la question de l’identité réelle de l’université, laquelle est de plus en plus soumise à un cadre temporel strict, prenant par exemple la forme de plans d’action de quatre ans, alors même que la logique du temps long de la science et du savoir s’y oppose. Le risque encouru est pour l’université de lier son travail d’enseignement et de recherche à des phénomènes de mode intellectuelle et idéologique. Il revient ainsi aux institutions universitaires de s’interroger sur leur mission en référence aux modèles historiques thomiste, humboldtien et post-moderne et, concrètement, de définir leur stratégie en matière de formation/d’enseignement et de recherche.

*****

A l’issue de cet intéressant exposé, Pétrusse ASBL en est venue à la conclusion que la question de l’identité et de la mission de l’université mérite d’être plus largement abordée et débattue. L’association organisera en conséquence d’autres réunions et conférences afin de poursuivre les réflexions sur ce sujet de particulière importance.

D’emblée, quelques commentaires peuvent cependant être formulés pour contribuer en amont aux discussions à venir[1].La première question est indubitablement celle de la définition de l’université. Dans un article de 2005, Brian B. Denman propose cette définition, que nous qualifierons de descriptive et fonctionnelle :

« Une université est un établissement d’enseignement supérieur complexe, formellement autorisé à proposer et à délivrer des diplômes de haut niveau dans au moins trois disciplines ou domaines d’études ».

Il n’est pas inutile de relire à ce propos les écrits du cardinal John Henry Newman, qui dans son livre « The Idea of a University », édité en 1873, présente ses vues sur l’identité et la mission de l’université. Ce livre regroupe en fait deux ouvrages, à savoir « Discourses on the Scope and Nature of University Education » (1852) et « Lectures and Essays on University Subjects » (1859), qui exposent les vues de Newman en rapport avec la Catholic University of Ireland, récemment créée. Newman, fort de son expérience d’Oxford, insiste sur l’importance de la communauté d’esprit des professeurs et des étudiants. Il rappelle que l’université a vocation à former l’intelligence des étudiants : il ne s’agit pas simplement d’approfondir ses connaissances, d’être érudit, mais d’user de son intelligence, de sa raison, notamment en puisant dans le patrimoine très riche des arts libéraux. Pensons notamment à la rhétorique, c’est-à-dire l’art d’argumenter, et à la dialectique, l’art de convaincre. Pour ce faire, il ne convient pas d’absorber passivement du savoir mais de mettre en œuvre son esprit afin de saisir la réalité telle qu’elle est et de distinguer le vrai du faux.

Sagement, et sans effectivement séparer enseignement et recherche, Newman rappelle qu’un bon enseignant n’est pas forcément un bon chercheur, et qu’un chercheur n’est pas obligatoirement bon pédagogue.

Le prélat insiste par ailleurs sur des aspects, toujours d’actualité, à savoir l’indépendance de l’université par rapport aux pouvoirs politiques et économiques et la finalité de l’enseignement universitaire. A cet égard, conscient toutefois de l’intérêt de la formation professionnelle, Newman s’inscrit dans une démarche non-utilitariste de l’enseignement universitaire. Ces sujets restent âprement débattus de nojours. Un livre récent se fait d’ailleurs l’écho de cette préoccupation, abordant la question de la vision purement utilitariste des études et répliquant qu ’« il est indispensable de disposer dans la cité de personnes qui ont étudié les humanités et qui ont eu la joie de consacrer des années de leur vie à s’imbiber de littérature, de philosophie, d’histoire »[2].

S’agissant de l’indépendance de l’université, qui est plus que la seule autonomie, Jean-Paul II, s’exprimant le 10 novembre 1979 devant l’Académie pontificale des sciences, affirme que « la recherche fondamentale doit être libre face aux pouvoirs politique et économique, qui doivent coopérer à son développement, sans l’entraver dans sa créativité ni l’asservir pour leurs propres buts. Comme toute autre vérité, la vérité scientifique n’a, en effet, de comptes à rendre qu’à elle-même et à la Vérité suprême qui est Dieu, créateur de l’homme et de toute chose »[3].

Jean-Paul II réaffirme l’importance de l’indépendance de l‘université dans la constitution apostolique :« Chaque Université catholique, en tant qu’université, est une communauté académique qui, de manière rigoureuse et critique, contribue à la tutelle et au développement de la dignité humaine et de l’héritage culturel grâce à la recherche, à l’enseignement et aux différents services offerts aux communautés locales, nationales et internationales. Elle jouit de cette autonomie institutionnelle nécessaire à l’exercice efficace de ses fonctions et garantit à ses membres la liberté académique tout en respectant les droits de l’individu et de la communauté, dans les limites des exigences de la vérité et du bien commun »[4]. Jean-Paul II s’inscrit ce faisant dans la ligne de Paul VI qui énonçait ce même principe de liberté dans la recherche scientifique dans sa déclaration du 28 octobre 1965 sur l’éducation chrétienne Gravissimus educationis.

Ces références font écho aux principes de la Magna charta universitatum, définis en 1988 à l’occasion du neuf centième anniversaire de l’Université de Bologne et confirmés en 2020[5].

Il reste que la possibilité de l’indépendance académique est liée à la question des moyens et ressources, et notamment du financement des institutions universitaires. La question de la concurrence prend ici un relief particulier, avec des enjeux de taille.

En effet, le phénomène de concurrence relevé par le conférencier de Pétrusse ASBL ne se situe pas qu’au seul niveau de la production du savoir, mais aussi du recrutement, aujourd’hui international, des enseignants et des étudiants et du régime des appels d’offres auxquels sont soumises les unités de recherche, sans oublier la concurrence vécue à l’intérieur même des institutions universitaires entre « sciences dures » et « sciences molles ».

A cet égard, les excès observés dans la gouvernance de certaines universités ou la conduite de certains enseignements et travaux de recherche dans des domaines baroques comme les « études de genre », pour ne citer qu’un exemple, contribuent à la défiance manifestée à l’égard de certaines institutions universitaires et, potentiellement, pour certains établissements à la perte de financements d’origine privée. Question ultime : l’université et l’enseignement universitaires sont-ils un marché, le marché de la connaissance, avec des acteurs opérant non plus seulement dans des juridictions nationales, mais à l’échelle mondiale?

S’interroger sur la mission de l’université, c’est enfin questionner le mode de production et de transmission du savoir et fixer le pourquoi de la quête intellectuelle. Sur le premier de ces deux points, il conviendrait de se réapproprier des pratiques qui ont fait leurs preuves, notamment quand il s’agit d’appliquer le libre examen, tant vanté par certains milieux universitaires, d’exercer l’esprit critique et de conduire des débats empreints de cette fameuse liberté académique : certains, comme l’association « Disputatio contemporaine » (www.disputation-contemporaine.org) puisent dans le fonds très riche de l’université pour réintroduire, à l’oral et à l’écrit, la « disputatio », c’est-à-dire la controverse argumentée des universités médiévales.

Le deuxième point est le pourquoi de l’étude et de la recherche universitaires. Dans son essai sur les humanités, Jean-Baptiste Noé relève que le mensonge peut pénétrer la société, dans son fonctionnement au quotidien, mais qu’à terme l’empire du mensonge s’écroule, comme en témoigne la chute du régime soviétique. C’est donc bien de vérité dont il est question. Au numéro 4 de la constitution apostolique Ex corde ecclesiae, saint Jean-Paul II écrit : « Notre époque, en effet, a un urgent besoin de cette forme de service désintéressé qui consiste à proclamer le sens de la vérité, valeur fondamentale sans laquelle la liberté, la justice et la dignité de l’homme sont étouffées. Par une sorte d’humanisme universel, l’Université catholique se consacre entièrement à la recherche de tous les aspects de la vérité dans leur lien essentiel avec la Vérité suprême qui est Dieu. Elle s’engage par conséquent, sans crainte et plutôt avec enthousiasme, sur toutes les routes du savoir, avec la conscience d’être précédée par Celui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie », le Logos, dont l’Esprit d’intelligence et d’amour permet à la personne humaine de trouver, par son intelligence, la réalité dernière qui en est la source et le terme, seul capable de donner en plénitude cette Sagesse sans laquelle l’avenir du monde serait en danger. »[6]

La mission ainsi dévolue aux établissements universitaires catholiques, être chercheurs et gardiens de la vérité, ne devrait pas être étrangère à l’université en général. Cette voie n’est certes pas dépourvue d’obstacles, notamment quant aux moyens et ressources disponibles, mais nos sociétés ont indubitablement besoin de personnes intellectuellement bien formées, à même de comprendre les enjeux d’aujourd’hui et de trouver, sereinement et posément, les réponses aux nombreux problèmes d’organisation et de gestion que nous connaissons.

Pétrusse ASBL, qui met au cœur de son travail la nécessité de la formation, s’emploiera à entretenir la réflexion sur ce sujet important de l’enseignement universitaire.

Pétrusse ASBL

18 février 2025

[1] « Comment définir l’université du XXIème siècle? », Brian D. Denman, Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, Volume 17, n° 2, ISSN 1682-346X, © OCDE 2005

[2] « Que vivent les humanités! », Jean-Baptiste Noé, éditions Boleine, Paris, octobre 2024, page 12

[3] Discours de Jean-Paul II à l’Académie pontificale des sciences en commémoration de la naissance d’Albert Einstein, Rome, 10 novembre 1979, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1979/november/documents/hf_jp-ii_spe_19791110_einstein.html

[4] Jean-Paul II, constitution apostolique Ex corde ecclesiae sur les universités catholiques, N° 12, Rome, 15 août 1990

[5] https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu2020

[6] Ibid., N° 4

Related Posts